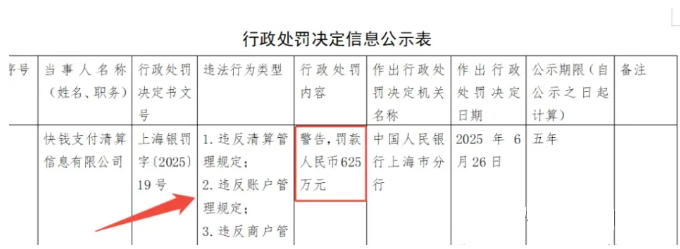

近日,中国人民银行上海市分行公示了一则重磅罚单:快钱支付清算信息有限公司因多项违规行为被处以警告并罚款人民币625万元。此次处罚涉及的违法事实包括违反清算管理规定、账户管理规定以及商户管理规定,处罚决定已于2025年6月26日作出。这不仅是快钱支付近年来面临的又一次重罚,更引发了行业对其合规前景的广泛担忧。

一、屡罚屡犯:快钱支付的合规困境

此次处罚已是快钱支付自2022年以来第四次因违规行为被监管机构处罚。其违规行为的重复性暴露了其合规机制的系统性缺陷,过往整改措施未能从根本上解决问题。以下是快钱支付近年来的处罚记录:

2022年1月:因违反账户与清算管理规定、反洗钱不力(包括与身份不明客户进行交易等),被重罚1004万元,时任首席执行官及副总裁同时被连带处罚12万元。

2023年7月:其海南分公司因违规将资金结算至非同名账户、违规提供“T+0”结算服务等问题,被罚73万元。

2025年4月:山东分公司因清算管理违规被罚2万元,反映出分支机构风险控制能力薄弱。

累计罚款金额已超过1700万元,这一数字不仅凸显了快钱支付在合规管理上的薄弱,也反映出监管机构对其持续保持的高压态势。

二、监管趋严:支付行业的合规新常态

快钱支付的多次处罚并非个例,而是当前支付行业强监管趋势的缩影。以下是当前支付行业监管的三大特点:

“双罚制”常态化

监管机构对违规机构及其责任人员并罚已成为常态。例如,2025年4月,杉德支付、汇付支付等机构高管因清算及商户管理问题被追责,罚款金额在10万至35万元不等;同年5月,电银信息被罚571万元,其总经理亦连带被罚35万元。

大额罚单聚焦头部机构

行业重点机构成为监管重点对象。继2022年快钱支付千万级罚单后,2025年电银信息再领超500万元高额处罚,显示头部机构的合规压力持续增大。

牌照精简加速

支付行业“减量增质”进程加速。2025年内已有5家支付机构注销牌照,行业持牌机构总数缩减至170家(历史累计注销牌照达101张),其中预付卡类机构淘汰率已超过80%。

三、合规警钟:支付机构的生存之道

快钱支付此次625万元罚单虽非其史上更高,但其违规行为的重复性明确传递出一个信号:表面整改无法满足当前监管要求。在支付行业“减量增质”的政策导向下,机构亟需将合规重心从“事后补救”转向“事前防控”,构建有效的内生性合规体系。

若无法实现这一根本转变,支付机构恐将步瑞银信支付等机构后尘,最终面临退出市场的结局。支付行业的严监管已从阶段性整顿内化为长效机制建设,合规能力正日益成为企业存续不可或缺的真正“牌照”。

144

144 今日POS头条

今日POS头条 推荐热门文章

推荐热门文章

热门标签

热门标签

添加微信客服

添加微信客服